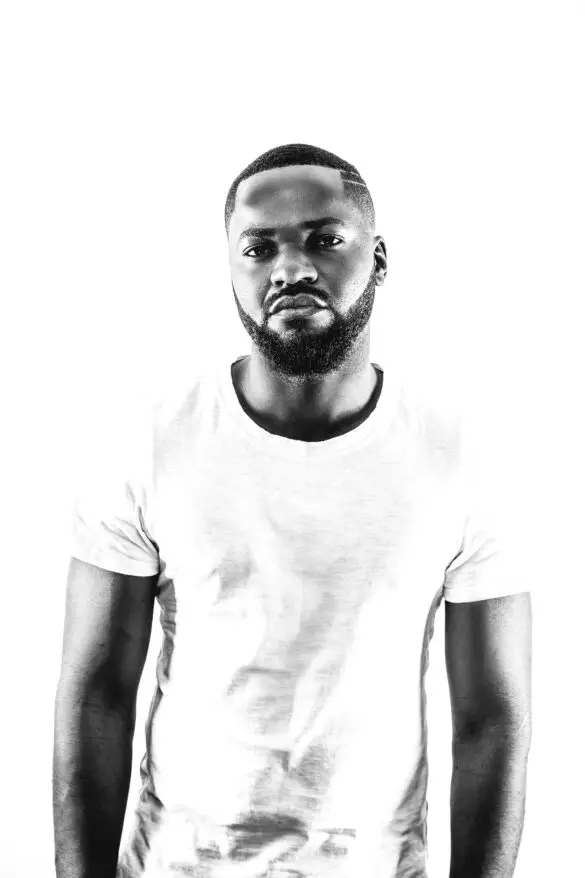

Mit seinem Videoprojekt zu #BlackLivesMatter hat der Osnabrücker Julian Gowert in den vergangenen Wochen die Aufmerksamkeit zahlreicher Instagramnutzer auf das Thema (Alltags-)Rassismus gelenkt. Über 3.500 mal wurde der Beitrag bisher abgespielt – in den Kommentaren findet sich durchweg positives Feedback. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklären der Fotograf, sowie die mitwirkende Psychologiestudentin Sanna Doumbia und Fußballer Addy Menga die Hintergründe zu dem Projekt und schildern ihre persönlichen Erfahrungen.

„Ich habe mir einige Dokumentationen zu dem Thema angeschaut“, erklärt Fotograf Julian Gowert im Gespräch mit unserer Redaktion, „was ich gesehen habe, hat mich schockiert.“ Schnell stand für den 29-Jährigen fest, dass er sich selbst gegen Rassismus engagieren möchte: „Ich habe überlegt, in welcher Form, man das am besten umsetzen kann. Schließlich ist mir die Idee mit dem Video gekommen.“

Übergriffiges Verhalten

Ob subtil oder offen zur Schau getragen: Rassistische Bemerkungen hinterlassen bei den Betroffenen oftmals Spuren. Psychologiestudentin Sanna Doumbia berichtet: „Ein prägendes Ereignis hatte ich während einer Busfahrt. An dem Tag habe ich meinen Afro offen getragen. Eine ältere Dame, auf dem Sitz hinter mir, hat mir daraufhin in die Haare gefasst und sich die Hände gerieben nach dem Motto: Das ist aber kraus und ölig.“ Ein offensichtlich übergriffiges Verhalten – hinzukam eine abschätzige Bemerkung: „Sie meinte daraufhin, dass sich meine Haare genauso anfühlen wie die Kokosmatte, die sie zu Hause als Fußabtreter benutzt. Seit diesem Ereignis meide ich das Busfahren.“

Englisch oder deutsch?

Alltagsrassismus fängt allerdings nicht erst bei übergriffigem Verhalten und abwertenden Bemerkungen an. „Schwarz sein wird oft mit Englisch assoziiert“, so Doumbia. Bewusst geworden ist ihr dies unter anderem bei Büchereibesuchen: „In mir ist eine kleine Leseratte verloren gegangen. Büchereien besuche ich daher relativ häufig. Was mir aufgefallen ist: Einige Angestellte weisen mich aufgrund meiner Hautfarbe darauf hin, wo ich die englischsprachigen Bücher finde.“ Dabei lebt Doumbia bereits seit einigen Jahren in Deutschland, studiert Psychologie und spricht perfektes Hochdeutsch.

https://www.instagram.com/p/CDuY6SElhCe/

„Wir wollen einfach akzeptiert werden!“

Addy Menga berichtet von einem Vorfall im Osnabrücker Stadtteil Sutthausen: „Ich wollte vor kurzem Abfall wegbringen, als mich ein älterer Herr ansprach. Er meinte zur mir: ‚Ah, jetzt weiß ich was Schwarzarbeit bedeutet‘ – als Anspielung auf meine Hautfarbe natürlich. Mein Herz blutet, wie weit soll das noch gehen?“ Die Demonstrationen rund um die Black Lives Matter Bewegung in Deutschland unterstützt der 36-Jährige: „Ich finde es gut, dass die Leute protestieren. Wir wollen einfach akzeptiert werden!“

Rassismus im Kindesalter

„Als Kind war ich das einzige dunkelhäutige Mädchen in der Klasse. Meine Mitschüler haben sich damals öfters über meine breite Nase lustig gemacht. Zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht mit meiner Hautfarbe in Verbindung gebracht – das kam erst später. Wäre ich nicht dunkelhäutig, hätten sich die anderen Kinder vielleicht über meine Zahnlücke lustig gemacht“, erzählt Doumbia. „Mein Vater war der erste Afrikaner, der in Venne (Ostercappeln) gelebt hat. Das war schon eine Herausforderung. Im Jahr 2000 hatte ich meinen ersten Schultag hier in Deutschland. Da war ich schon eine kleine Attraktion. Auf die Pausenzeit habe ich mich anfangs nicht gefreut, da dachte ich mir immer: Jetzt muss ich wieder rausgehen und alle schauen mich an. Wieso habe ich zu der Zeit nicht verstanden“, so Fußballspieler Addy Menga.

Schwarz, dunkelhäutig, farbig – was ist in Ordnung und was nicht?

Einige Menschen neigen zu Übervorsichtigkeit und fragen sich: „Ist es okay schwarz zu sagen?“ Doumbia erklärt: „Rassistische Bemerkungen passieren nicht in jedem Fall bewusst. Den Begriff „farbig“ höre ich beispielsweise nicht gerne – das Wort erinnert mich und meinen Bruder an grüne Marsmenschen.“ Durch das Projekt hat auch Fotograf Gowert dazugelernt: „Davor war mir nicht bewusst, dass man nicht „Farbiger“ sagen sollte. Das könnten auch viele andere lernen.“ Doumbia ergänzt: „Man neigt zu Übervorsichtigkeit und verhält sich daraus alles andere als natürlich. Rassismus muss nicht immer gezielt ausgerichtet sein.“ Statt „Farbige“ ist es daher zu begrüßen, Begriffe wie People of Colour (PoC) oder Schwarz zu verwenden.

Keine einseitige Straße

Den Kampf gegen den (Alltags-)Rassismus sieht die Psychologiestudentin allerdings nicht als einseitige Straße: „Ich sehe auch mich in der Verantwortung, zu kommunizieren, wenn Aussagen oder Verhalten rassistisch sind. Manchmal passiert das ja auch unbewusst. Es ist auch meine Aufgabe, mein Gegenüber darauf aufmerksam zu machen. Dadurch gebe ich anderen die Gelegenheit, ihr Verhalten zu reflektieren und es in Zukunft besser zu machen.“ Die Psychologiestudentin möchte zudem nicht alles auf ihre Hautfarbe münzen: „Für Dorfbewohner im Osten Deutschlands sind womöglich Südländer schon eine kleine Attraktion – da schaut man schon mal hin. Ich selbst kann mich da auch nicht komplett rausnehmen. Bis zu meinem sechsten Lebensjahr bin ich in der Elfenbeinküste aufgewachsen. Da waren Weiße eine Seltenheit und ich habe selbst geschaut, wenn ich einen gesehen habe. Wenn der Mensch etwas nicht kennt, schaut man erstmal.“

Aggressivität gegenüber PoC

„Osnabrück ist grundsätzlich die Friedensstadt“, so Doumbia einleitend, „ich habe aufgrund meiner Hautfarbe bisher noch nie Gewalt erfahren.“ Negative Erfahrungen sammelte Menga unter anderem bei Fußballspielen in Stadien östlicher Vereine wie Chemnitz: „Da wurden beispielsweise Affengeräusche im Stadion gemacht, beim Aufwärmen wurde ich rassistisch beleidigt – nach dem Motto: Was bist du überhaupt für ein Mensch? Das war sehr schockierend für mich. In Rostock muss man wirklich vorsichtig sein, das war mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie die Situation von anderen Schwarzen ist, die dort leben.“ Eine gewisse Aggressivität gegenüber PoC sei allerdings vorhanden.

Gegenseitige Fürsorge

Für beide steht eines fest: Der Mensch und nicht die Hautfarbe steht im Vordergrund. „Zeugen von Alltagsrassismus, sowohl Weiße, als auch Schwarze, sollten Zivilcourage zeigen. Wir leben in einem Sozialstaat, ich habe einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Jemandem einfach so in die Haare zu fassen, ist wirklich nicht cool“, macht Doumbia klar. Sie spricht sich allgemein für Fürsorglichkeit der Menschen untereinander aus: „Das wichtigste ist, untereinander zu kommunizieren und zu gucken, dass es den anderen gut geht. Gleichzeitig ist es wichtig, dem Gegenüber bei falschem Verhalten, die Möglichkeit zu geben, daraus zu lernen und es in Zukunft anders zu machen.“

„Wir sind eine Familie“

„Wir sind alle Menschen, wir sind alle im selben Boot, wir sind eine Familie“, so Menga, „unsere Eltern haben uns doch beigebracht, andere Menschen zu respektieren. Das Thema Rassismus geht über Generationen, enough is enough. Die Leute müssen uns zuhören!“ Doumbia fügt hinzu: „Ich bin Erzieherin und habe dementsprechend regelmäßig mit Kinder zusammengearbeitet. Solche Spiele wie „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann“ oder kriegsverherrlichende Spiele wie „Völkerball“ haben heutzutage in den KiTas einfach nichts mehr verloren.“

„Zigeunersauce“

Eine positive Entwicklung sieht die Psychologiestudentin, insbesondere bei der Black Community: „Zur heutigen Zeit ist die Black Community so stark und einflussreich – das ist ein gutes Zeichen.“ In den letzten Wochen hat zudem die Debatte, um die Umbenennung der „Zigeunersauce“ der Firma Knorr für viel Diskussionsstoff auf den sozialen Medien gesorgt. Das Festhalten an dem veralteten Begriff kann Fotograf Gowert nicht nachvollziehen: „Was ist so schlimm daran mit der Zeit zu gehen?“

Struktureller Rassismus

„Ich habe den Eindruck, dass einige Menschen zudem nicht zwischen Rassismus und Diskriminierung unterscheiden können“, so Doumbia. Beide Begriffe stehen zwar in Beziehung zueinander, sind allerdings nicht ein und dasselbe. Bei Rassismus handelt es sich um eine spezielle Form der Diskrimierung: Menschengruppen werden aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft hierarchisiert. Demnach können Schwarze zwar diskriminieren, jedoch keinen strukturellen Rassismus ausüben. „Wir könnten beispielsweise kein Zentrum aufmachen, in dem wir nur Schwarze einstellen“, führt die Psychologiestudentin an.

#BlackLivesMatter

„Deutschland ist ein Multikulti-Land. Wenn alle unsere Kenntnisse und Fähigkeiten zusammentreffen, werden davon auch alle profitieren. Nur weil ich weiß bin, heißt das nicht, dass mich das Thema Alltagsrassismus nichts angeht – und auch ich habe in den letzten Jahren dazugelernt.“ Mit seinem Projekt möchte Fotograf Gowert ein deutliches Zeichen setzen: #BlackLivesMatter.